1916年春,邵飘萍回国参加反袁护国斗争,为《申报》《时事新报》《时报》执笔,笔名“阿平”。敢问天下平不平?这是邵飘萍从事新闻事业的一个道义责任。上海《申报》社长史量才聘请邵飘萍为驻京特派记者,是中国新闻史上第一个享有特派员称号的记者。同年8月,邵飘萍在北京创办新闻编译社,是中国人较早自办的通讯社之一,冀此改变外国通讯社“任意左右我国之政闻”的状况,并为自己在北京的新闻采访活动打下根基。

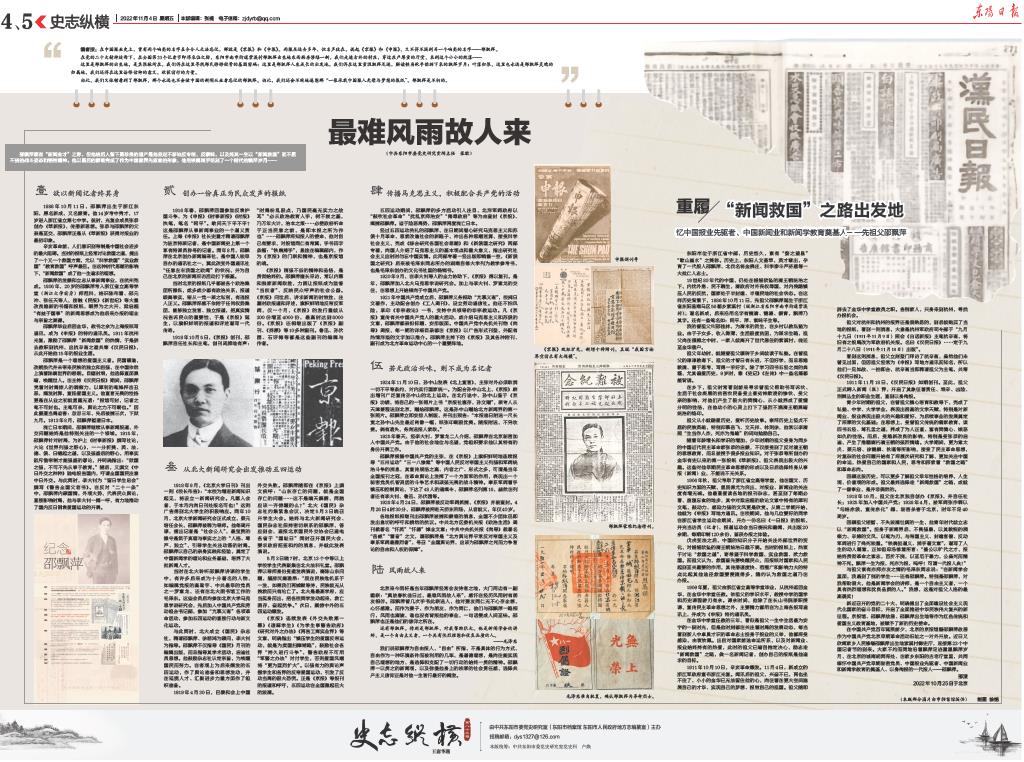

当时北京的报纸几乎都被各个政治集团所操纵,或多或少都有政治关系,报道暌离事实,俯从一党一派之私利,有违报人正义。邵飘萍深感不依附于任何权势集团,能够独立发言、独立报道,把真实情况告诉民众的重要性,于是《京报》诞生,以旗帜鲜明的报道和评述谱写一代传奇。

1918年10月5日,《京报》创刊,邵飘萍自任社长和主笔,创刊词掷地有声:“时局纷乱极点,乃国民毫无实力之故耳”“必从政治教育入手,树不拔之基,乃万年大计,治本之策……必使政府听命于正当民意之前,是即本报之所为作也”……邵飘萍深知报人的使命,他对自己有要求,对报馆同仁有希冀,手书四字条幅:“铁肩辣手”,悬挂在编辑部内,作为《京报》的门联和精神,也是京报馆的魂。

《京报》刚强不俗的精神和品格,是贯彻始终的。邵飘萍擅长采访,常以内幕和独家新闻取胜,力图让报纸成为监督“当权者”、反映民众呼声的社会公器。《京报》问世后,讲求新闻的时效性,注重时政报道和评述,旗帜鲜明地反帝反军阀,仅一个月,《京报》的发行量就从300份增至4000份,最高时达到6000份。《京报》还相继出版了《京报》副刊、《莽原》等10多种副刊。鲁迅、孙伏园、石评梅等都是这些副刊的编辑与作者。