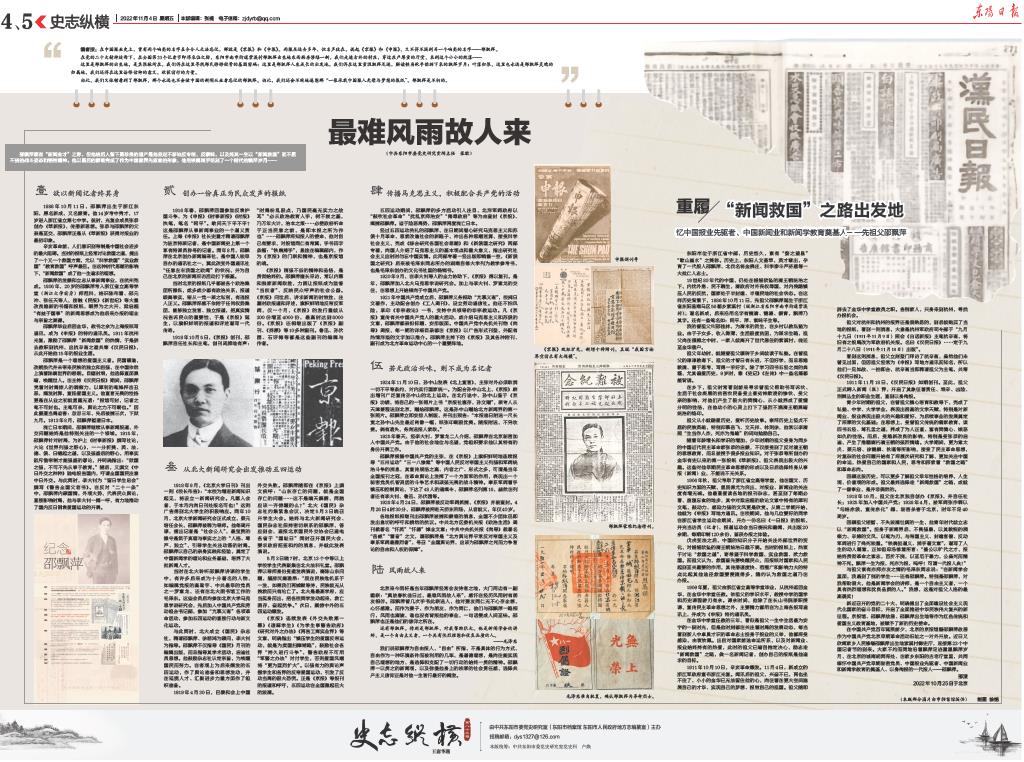

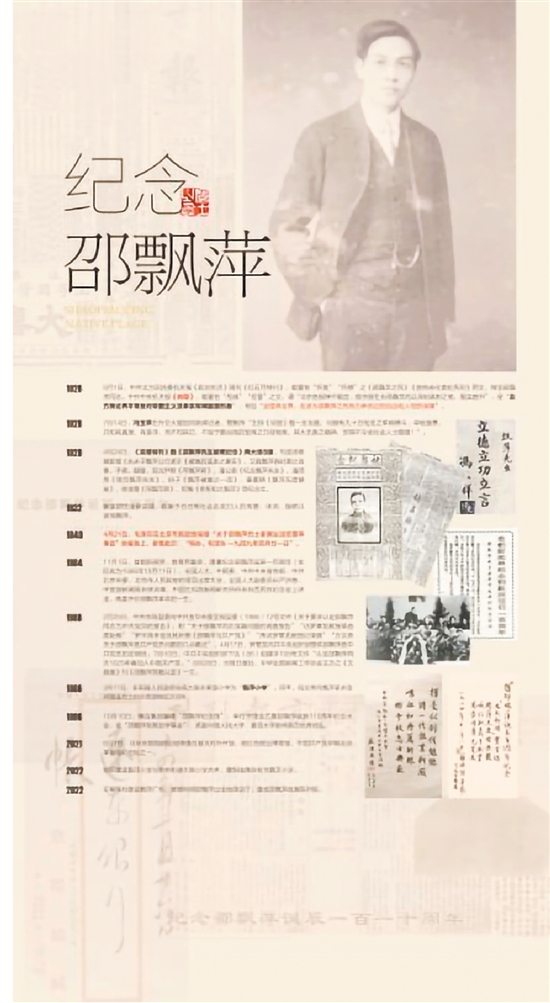

1886年10月11日,邵飘萍出生于浙江东阳,原名新成,又名振青。他14岁考中秀才,17岁进入浙江省立第七中学。彼时,光复会成员张恭创办《萃新报》,传播新思想。张恭与邵飘萍的父亲是至交,邵飘萍正是从《萃新报》获得对报业的最初印象。

辛亥革命前,人们意识到帝制是中国社会进步的最大阻碍。当时的报纸上经常讨论救国之道,提出了一个又一个救国方案,尤以“科学救国”“实业救国”“教育救国”呼声最巨。在这种时代思潮的影响下,“新闻救国”成了他一生追求的理想。

邵飘萍的发蒙和立志从事新闻事业,在杭州完成。1906年,20岁的邵飘萍考入浙江省立高等学堂(浙江大学前身)师范科,结识陈布雷、邵元冲、张任天等人,接触《民报》《新世纪》等大量改良维新的书籍和报纸,眼界为之大开,梁启超“有益于国事”的新闻思想成为他后来办报的理念与宗旨之渊源。

邵飘萍毕业后回金华,教书之余为上海报纸写通讯,成为《申报》的特约通讯员。1911年杭州光复,激励了邵飘萍“新闻救国”的热情,于是辞去教职到杭州,应杭辛斋之邀共筹《汉民日报》,从此开始他15年的报业生涯。

邵飘萍是一个理想的爱国主义者。民国肇造,改朝换代并未带来民族的独立和自强,在中国依然上演着陈腐世界的悲剧。目睹时艰,他选择直面黑暗,唤醒世人。在主持《汉民日报》期间,邵飘萍凭着对时局惊人的洞察力,以犀利的笔锋抨击丑恶,揭发时弊,宣扬爱国主义。他直言无畏的性格更是在从业之初就显露无遗:“报馆可封,记者之笔不可封也。主笔可杀,舆论之力不可蕲也。”因此屡遭当局迫害:忽忽三年,先后被捕三次,下狱九月。1913年8月,邵飘萍暂避日本。

流亡日本期间,邵飘萍继续从事新闻报道,外交问题始终是他特别关注的一个领域。1915年,邵飘萍针对时局,为沪上《时事新报》撰写社论,六论《世界列强之野心》,一一分析美、英、法、德、俄、日崛起之道,以及强盛后的野心,用事实驳斥惟帝制才能强盛的谬论,并明确指出:“欲国之强,不可不先从事于教育。”随后,又撰文《中日外交之种种》驰电报告国内,吁请全国国民注意中日外交。与此同时,李大钊为“留日学生总会”撰写《警告全国父老书》。在反对“二十一条”中,邵飘萍内顾国情,外观大势,代表民众舆论,直接影响时局,他与李大钊一揭一呼,有力地推动了国内反日倒袁爱国运动的开展。