李诚之绘像

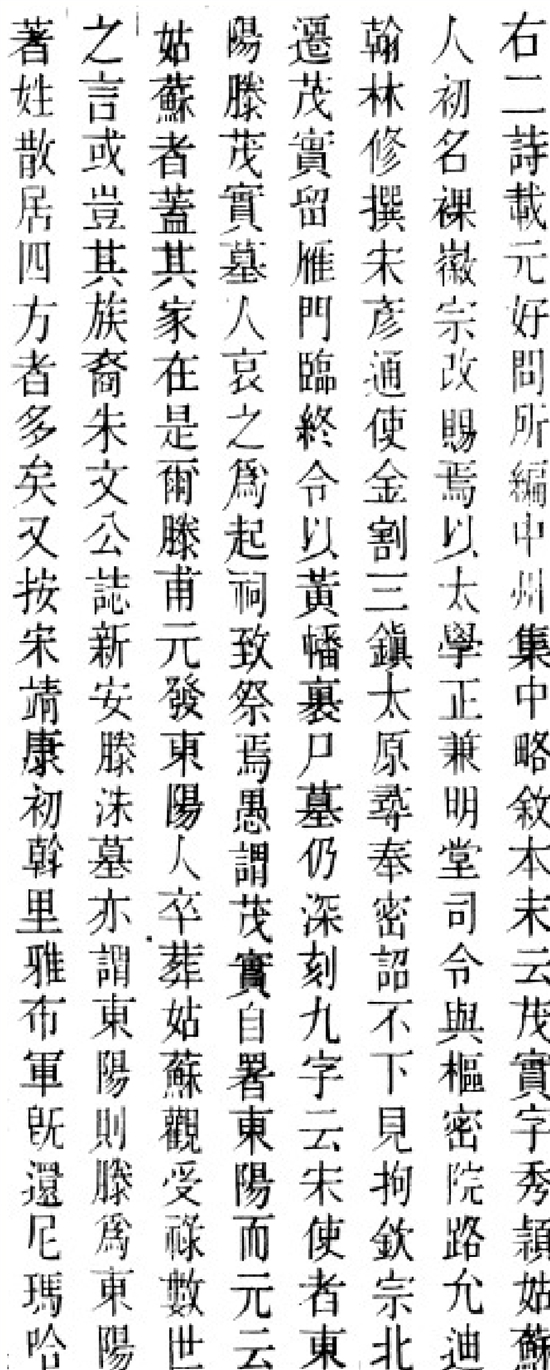

《敬乡录》中有关滕茂实的文字。

一位70岁的卸任太守,已经整理好行囊即将返乡,只因继任者迟迟未到而不得不滞留任所,却遇到敌军入侵——东阳人李诚之,可谓大宋运气最“背”的官员之一。面对数倍于己的敌军,李诚之毅然迎战,最终全家殉城而死。1221年发生于蕲州之役中的悲壮一幕,被记录在《宋史》之内,李诚之与儿子李士允、侄子李士宏也名列《宋史·忠义传》忠烈部名臣列传,也是首批列入大宋“烈士名录”的东阳人。

1152年,李诚之生于东阳城区新安街,字茂钦。他从小跟随大儒吕祖谦学习,乡举、太学舍选皆列第一。吕祖谦曾对南宋主战派名臣真德秀说,自己有八字箴言“笃信好学、守死善道”。李诚之深受教诲,多年为官而坚守学术操守,著有《易原》《丧礼解》《麟经纪正》《理学统宗崇要录》《伊洛指迷》《删述正编》等文集30多卷,另有诗集18卷。

从李诚之的宦游之迹看来,他是个不折不扣的文臣,自宋代庆元初年开始,他相继担任饶州教授、福建安抚司干办、刑部架阁、工部架阁、国子学录、江西转运司干办、常州通判知郢州等职,年近七旬时调任蕲州知州。他为人正直,担任国子学录时就因直言而致“以言罢”;在江西转运司干办任上时,朝廷使臣令他“称提会子”,即用铜钱兑换回笼纸币以控制纸币贬值,李诚之却认为此举劳民伤财,坚决拒绝并提出辞职,使臣于是上奏朝廷请求废除此令。

动荡的局势令李诚之怀着高度的战略警惕性,还在常州通判任上时,他兼理郢州,就预感到金人不会一直遵守“海上之盟”,一旦借助宋国势力联手灭辽后就会撕毁盟约,于是“大修边防战攻守御之具”。后来担任蕲州知州,又加固城墙,筑军马墙,准备楼船,训练民兵,增加仓储,随时以备金兵进犯。当时许多人颇不以为然,认为宋室南渡以来,蕲州一直未被侵扰,足以高枕无忧。李诚之告诉他们:平时无准备,万一金人长驱而至时,将如何应对?他还把酒库送给他的月解钱都充实于财政,用于改善兵士伙食,蕲州军事实力因此大增。

“宁可十防九空,不可失防万一”,这是李诚之的备战初衷,但他没有遇到十防九空的幸运,恰恰碰上了那个概率极低的万一之事。嘉定十四年(1221),金人进犯淮河流域。当时李诚之任期已满,雇好了船只准备返乡,并已派大儿子李士昭先行一步回乡打理。但因继任者未到,满城百姓苦苦挽留他继续主持大局。李诚之不禁喟然,对同僚说:“我作为一介书生,年已七十而再临兵事,又有什么可求的,无非一死罢了!我一定会与你们一起守护城池,最不济就是战死!”随后他挑选精壮军士分头防守,招募死士迎敌,第一次大破金兵于横槎桥。之后,他又接连两日率兵打破了金军攻城之计并杀死了其将领。金人屡屡受挫,加大进攻力量,不久就围住蕲州城,焚烧护城的木栅。李诚之带兵出城迎击,杀敌数十人并夺取了金军帅印。一直坚持到三月十五,金兵进攻蕲州城西门,又被李诚之射退。金兵持劝降书来威胁其投降,李不为所动,杀了金兵。两日后,金兵又用攻具攻城,被击退。当晚李诚之率兵出城直捣金营,金兵一时乱阵。就这样,在敌众我寡的情势下,李诚之以七旬文官之身,带兵守城25天,屡屡退敌,可谓奇迹。直到后来黄州失守,金兵合并兵力,以十几万人攻打蕲州,而朝廷援兵迁延不进,蕲州城最终被金兵攻破,李士允、李士宏战死。李诚之与金兵巷战,从子时战到寅时,身边士兵皆战死,李诚之誓不降敌,引颈自刎,家中女眷也皆投水殉节,后来全家归葬东阳县城东七里东山之原。宋人王澜因避蕲州失陷之灾而移居南京,曾以一阕《念奴娇》记录这场战事,一句“最苦金沙,十万户尽,作血流漂杵”,极尽惨烈!

“半壁烟尘蹙,孤忠日月明;当时轻一死,百世凛如生。庙貌青山古,源流碧涧清。平生亦许国,不敢坠家声。”这是朝廷为纪念李诚之而颁旨所建的褒忠祠柱联。李诚之殉国后,朝廷追赠其为朝散大夫、秘阁修撰,封正节侯,于蕲州建褒忠祠以祀。嘉定十五年(1222),东阳也在城区西门街中段即今西溪路与西门街交界处的西北侧,建造正节侯祠,每年农历三月廿七李诚之殉难日,由县官亲临致祭。

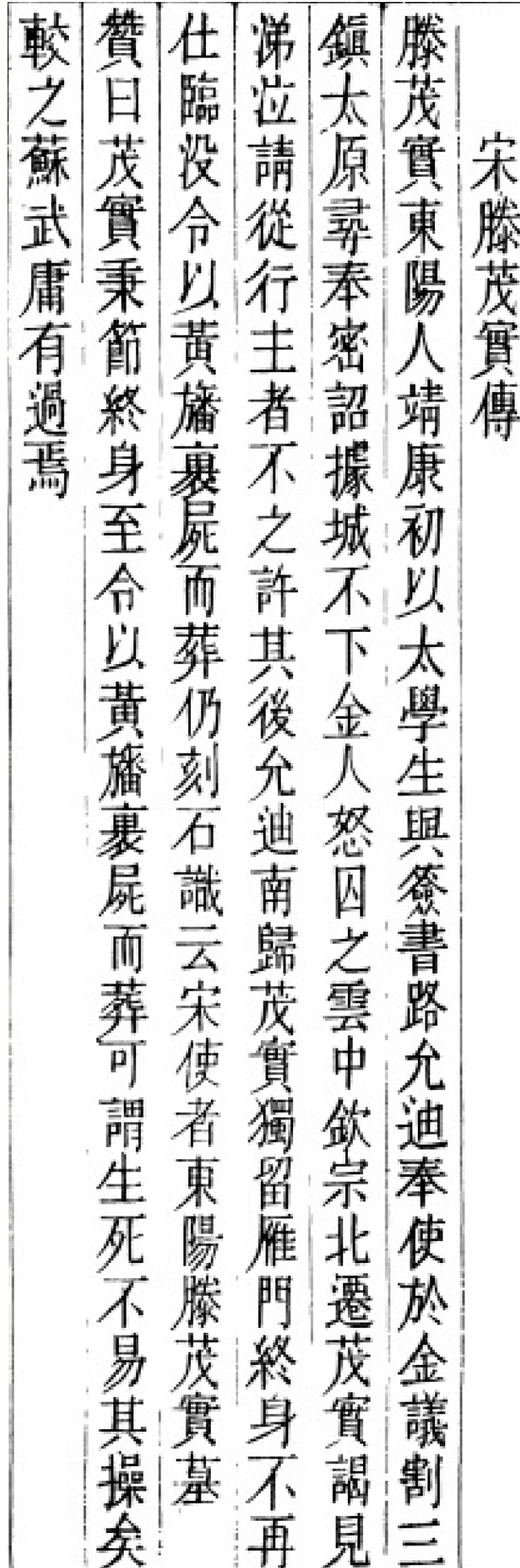

《金华贤达传》中记载滕茂实传。

放大

放大