东阳市位于浙江省中部,历史悠久,素有“婺之望县”“歌山画水”之美称。历史上,东阳人文荟萃,英才辈出,孕育了一代报人邵飘萍、北伐名将金佛庄、科学泰斗严济慈等一大批仁人志士。

19世纪80年代的中国,仍处在摇摇欲坠的清王朝统治之下,内忧外患、民不聊生,清政府对外丧权辱国,对内残酷镇压人民的反抗,国家处于半封建、半殖民地的社会状态。在这样历史背景下,1886年10月11日,先祖父邵飘萍诞生于浙江省东阳县南马区56都乡紫溪村(现浙江省东阳市南市街道紫溪村),谱名新成,后来沿用名字有镜清、锡漮、振青,飘萍乃其字。还有一些笔名如:阿平、萍、素昧平生等。

我的曾祖父叫邵桂林,为清末的贡生,在乡村以教私塾为业。由于子女多,收入微薄,生活极度贫困,为谋求生路,祖父尚在襁褓之中时,一家人就离开了世代居住的紫溪村,徒迁至金华落户。

祖父年幼时,就随曾祖父辗转于乡间就读于私塾。在曾祖父的谆谆教诲下,祖父的才智日有长进,不但好学,而且思维敏捷、善于思考,写得一手好字。除了学习四书五经之类的典籍,尤其偏爱历史,9岁时,像《史记》《左传》中一些名篇都能背诵。

在乡下,祖父时常看到前来寻求曾祖父帮助书写诉状、生活于社会底层的贫苦农民备受土豪劣绅欺凌的惨状,受父亲的影响,对他们产生了极大的同情心,从小就养成了爱憎分明的性格,在他幼小的心灵上打下了强烈不满清王朝黑暗统治的烙印。

祖父从小就酷爱历史,爱听历史故事。崇拜历史上坚贞不屈的民族英雄,特别仰慕岳飞、文天祥、林则徐,他常以李清照“生当作人杰,死亦为鬼雄”的词句勉励自己。

随着年龄增长和学识的增加,少年时期的祖父受身为同乡的中国近代民主革命家张恭的启蒙,不仅接受到了反对清王朝的思想教育,而且被授予很多报业知识。对于张恭等所创办的金华有史以来的第一张报纸《萃新报》,祖父表现出极大的兴趣。这些对他早期民主革命思想的形成以及日后选择终身从事报(新闻)业,不能说不无关系。

1906年秋,祖父考取了浙江省立高等学堂,他在国文、历史知识方面的天赋,显现得尤为突出,对报业、新闻业的关注度有增无减。他最喜爱读各地的报刊杂志,甚至到了每期必看、废寝忘食的地步,其中对梁启超的政论文章中特有的犀利文笔,鼓动力、感染力强的文风更是欣赏。从第二学期开始,他就为《申报》写地方通讯。在校期间,他与几位要好的同学在浙江省学生运动会期间,开办一份名曰《一日报》的报纸,并充当访员(记者),报道运动会当日赛况和趣闻,共出版20余期,每期印制120余份,首获办报之体验。

戊戌变法之后,中国的知识分子开始关注外部世界的变化,对摇摇欲坠的清王朝统治日趋不满。当时的报纸上,热衷于讨论“救国之道”,寄希望于科学救国、实业救国、武力救国。而祖父认为,救国首先要唤醒民众,而报纸对国家和人民起到至关重要的作用,其传播速度快、范围广和影响力大的特点比起其他途径救国要便捷得多,隐约认为救国之道乃在办报。

1909年夏,祖父由浙江省立高等学堂毕业,从杭州返回金华,在金华中学堂任教。依祖父的学识水平,教授中学的国学和历史课程游刃有余。课余时间,他除了在长山书院兼职授课,宣传民主革命思想之外,主要精力都用在为上海各报写通讯上,并成为《申报》特约通讯员。

在金华中学堂任教的三年,看似是祖父一生中生活最为安宁的一段时光,但是他时刻都在关注着时局的发展动态,每当看到浙人中卓具才识的革命志士投身于报业的义举,他都深受感染,由衷钦佩。出自对国家前途命运所系,以及对新闻业、报业始终持有的热爱,此时的祖父已暗自抱定决心,励志走“新闻救国”之路,做一名新闻记者,创办自己的报纸是他追求的目标。

1911年10月10日,辛亥革命爆发。11月4日,新成立的浙江军政府宣布浙江光复。闻讯后的祖父,兴奋不已,再也坐不住了,小小的金华已无法留住他的心,向往着在更大空间施展自己的才华、实现自己的梦想、报效自己的祖国。祖父随即辞去了金华中学堂教员之职。告别家人,只身来到杭州,寻找办报机会。

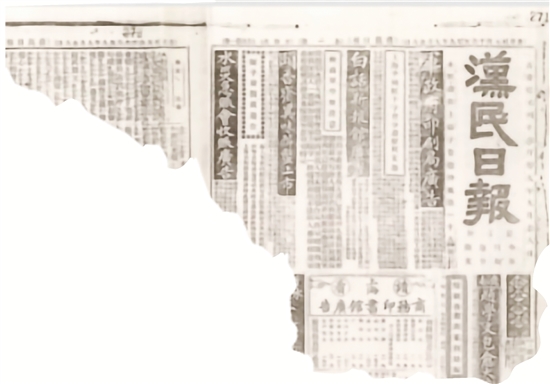

祖父对杭州和杭州的报界还是很熟悉的,到后就购买了当地的报纸,看到一则消息,大意是杭州军政府司令部于“九月十九日(1911年11月9日)照会《白话新报》主笔杭辛斋,将旧有之报局改为军政府机关报。名曰《汉民日报》……定于九月二十八日(1911年11月18日)出版”。

看到这则消息,祖父立刻登门拜访了杭辛斋,虽然他们未曾见过面,但因祖父经常为《申报》写地方通讯而知名,所以他们一见如故、一拍即合,杭辛斋当即聘请祖父为主笔,共筹《汉民日报》。

1911年11月18日,《汉民日报》如期创刊。至此,祖父正式跨入新闻(报)界,开启了其象征着责任、艰辛、凶险、荆棘丛生的职业生涯,直到以身殉报。

青少年时期的祖父,在曾祖父精心培育和教导下,完成了私塾、中学、大学学业,表现出很高的文学天赋,特别是对新闻业、报业表现出极大的兴趣和爱好,为后续事业的发展奠定了深厚的文化基础;在思想上,受曾祖父传统的儒家教育,读四书五经、尊孔孟之道,养成了为人正直、富有同情心、嫉恶如仇的性格。而后,受维新改良的影响,特别是受张恭的启迪,产生了推翻腐朽清王朝的强烈情绪。大学期间,更为章太炎、蔡元培、徐锡麟、秋瑾等所影响,接受了民主革命思想,对复杂的社会问题开始有了深层次研究和了解,更加关注中国的命运,热爱自己的国家和人民,思考和探索着“救国之路”和革命志向。

回顾这段历史,可以更多了解祖父早年性格的培养,人生观、价值观的形成。祖父最终选择走“新闻救国”之路,成就了一番事业,是并非偶然的。

1918年10月,祖父在北京独自创办《京报》,并自任社长;1925年加入中国共产党;1926年4月,被军阀张作霖以“勾结赤俄,宣传赤化”罪,秘密杀害于北京,时年不足40周岁。

回顾祖父短暂、不失波澜壮阔的一生,他青年时代就立志以“新闻救国”。投身于新闻界后,不畏强暴,以其敏锐的洞察力、辛辣的文风,以笔为刃,与帝国主义、封建官僚、反动军阀进行了殊死较量。“铁肩担道义、辣手著文章”,谱写了人生的动人篇章,正如祖母汤修慧所言:“盖公以旷代之才,报始终贯彻革命之素志,百折不挠,以至厄于暴力,公虽死而精神不死。飘萍一生为报,死亦为报,呜呼!可谓一代报人矣!”

与祖父素有亦师亦友之情的毛泽东同志说:“在新闻学会里面,我遇到了别的学生……还有邵飘萍。特别是邵飘萍,对我帮助很大,他是新闻学会的讲师,是一个自由主义者,一个具有热烈理想和优良品质的人。”我想,这是对祖父人格的最高褒奖!

新近召开的党的二十大,明确提出了全面建设社会主义现代化国家的奋斗目标,开启了全面推进中华民族伟大复兴的新征程。京报馆、邵飘萍故居、邵飘萍出生地等作为红色传统和爱国主义教育基地,被赋予了新的历史使命。

在中国共产党百年诞辰前夕,北京的京报馆暨邵飘萍故居作为中国共产党北京早期革命活动旧址之一对外开放。近日又欣闻家乡人民修缮邵飘萍出生地紫溪村御史厅,迎接第23个中国记者节的到来。大家不约而同地沿着飘萍足迹重温飘萍岁月,在北京的城南胡同深处、在家乡东阳的古老厅堂里,共同缅怀中国共产党早期秘密党员、中国报业先驱者、中国新闻业和新闻学教育的奠基人、以身殉报的一代报人——邵飘萍。

邵澄

2022年10月25日于北京