□记者 韦敏航

“修水库,再难也要修。水库修好以后,老百姓才有水喝,庄稼才有收成。”

在年近九十的张尧榆老人的人生字典里,没有“退缩”二字。年轻时,他怀揣着对水利事业的热爱与执着,远离故乡,只身来到东阳,从此与这片土地结下了不解之缘。半个多世纪以来,他始终坚守在水利一线,用汗水和智慧浇灌着土地,让清泉涌流,让农田丰收,也让无数百姓受益。即使到了晚年,他依然心系水利,关注着东阳水利的发展,用自己的笔触记录下东阳水利的点点滴滴,为后人留下宝贵的精神财富。

从青丝到白发,张尧榆的治水故事,激励着后来者继续前行。可以说,其一生的奋斗,就是一部贯穿东阳水利建设的活历史。

金陵赤子赴东阳

1936年9月12日,张尧榆出生于南京。这座依江而生、依江而建、依江而兴的城市,早早就将“水”的印记刻入他的生命。

张尧榆初中毕业时,国家建设急需专业技术人才,怀着“实业报国”的朴素理想,他选择了水利专业,于1952年7月被保送进入华东水利专科学校(后更名“扬州大学”)。张尧榆回忆,在那个物资匮乏的年代,学校没有统一教材,全靠老师编讲义甚至是口头教授,因此全靠自己记课堂笔记,他至今仍保存着《水利技术建筑物》《材料力学》等课程的笔记。泛黄的纸页上,工整的字迹记录着一个青年对知识的渴求。

1955年8月,张尧榆毕业后由国家统一分配工作。“我们班分配来浙江工作的有19人,我被安排到东阳。”张尧榆作为东阳首位“科班出身”的水利技术员,带着满箱笔记和满腔热忱,踏上了这片陌生的土地。9月1日,当他背着行囊走进东阳县政府时,人事科干部那句“我们早就盼着你了”,让这位初出茅庐的年轻人感受到了沉甸甸的责任,“我当时听了心中很是高兴,他们迫切需要我,我又如何来搞好自己的工作呢?”

初到东阳,语言不通、交通不便、生活不惯成为三大挑战。东阳话犹如“外语”,他就跟着同事走村串户学方言;没有交通工具,他每天徒步二三十里甚至五六十里路去水库工地勘测,背着仪器走得腰酸背痛;从城市到农村的生活落差,他咬咬牙默默适应,没有任何怨言。晚上回到办公室,又伏在煤油灯下绘制地形图。

因为缺乏测量仪器,张尧榆被安排去杭州、上海购买。“那时仪器的需求量很大,而国内生产很少,市面上根本买不到,只有到旧货商店去找,到一些旧职员家找。我在上海跑了很多地方,总算找到两架经纬仪,但读盘不是封闭而是外露的。买回来后经过校正,确定都能使用才放下心来。”张尧榆回忆道。

1956年至1958年是张尧榆快速成长的3年,他跑遍了东阳的山山水水,参与设计了金猫、浪坑口、石马坑等水库。在浪坑口水库的设计过程中,他骑着自行车反复实地勘察,面对复杂地形,提出多个方案,经比较后最终确定了坝址。1956年11月20日,浪坑口水库开工。开工典礼上,2000多名民工干劲十足。张尧榆看着这片即将改变的土地,心中涌起无限豪情。施工期间,他吃住在工地,解决了导流排水、设备运输等难题。1958年2月,大坝合龙的关键时刻,东阳突降大雪,导致水位上涨,他带领突击队在狂风中通宵奋战,终于化险为夷。这段经历,不仅锤炼了他的专业技能,更让他与东阳的山水、百姓结下了深厚情谊。

在浪坑口水库建设期间,张尧榆还收获了爱情。1957年8月,因测量需要借绣花针,他结识了东阳姑娘卢玉爱。一枚小小的绣花针串起爱情的红线,两人喜结连理。妻子的理解与支持,让他能够全身心投入水利事业,而家庭的温暖,也成为他在艰苦环境中坚持下去的动力。

亲历征服“烂肚肠”

自古以来,东阳水旱灾频繁,旱则赤地千里,涝则汪洋一片,百姓深受其害。民间流传的几句顺口溜“南江和北江,两条烂肚肠”“东阳两条烂肚肠,十年九年遭灾殃”“一旱田地成晒场,一涝田地变海洋”,是世世代代东阳人深受旱涝灾害之苦的写照。

中华人民共和国成立以后,东阳靠集体力量大力发展农业生产。为了百姓安居乐业,迫切需要根治两条“烂肚肠”。当时,东阳正相继建成黄莲塘、东鹤坑、浪坑口、石马坑、小溪口等一批小型水库,增加了灌溉蓄水量,提高了抗旱能力,保证和提高了粮食亩产,也激发了人们兴修水利的积极性。

“修建小型水利工程只能解决局部地区的水旱问题,不能解决南北两江沿岸的水旱灾害。要根治两条‘烂肚肠’,必须全面规划、综合治理、上下游统筹兼顾,治山和治水相结合,水利工程大、中、小相结合,分期实施,上蓄下疏、以蓄为主的治水策略,才能从根本上解决东阳的水旱灾害。”张尧榆说。

1958年8月,东阳县委、县政府作出《兴建横锦水库,改造“烂肚肠”东阳江》的决定,并迅速组建了建设队伍,抽调干部、民工参与施工,根治水患。同年10月26日,横锦水库开工建设,1万多名民工在“以库为家,不征服东阳江永不回家”的口号激励下,拉开了水库建设的序幕。

张尧榆同样参与了横锦水库的建设,担任东阳江水力发电灌溉工程(横锦水库工程名)委员会委员,兼一工区(大坝)副主任、电站工区主任,从此与这座水库结下了28年的不解之缘。当年轰轰烈烈的建设景象,如今回忆起来他如数家珍:为了提高运土效率,县委书记将全县唯一的一辆美国产旧轿车送给工地作为小火车的机头;县委副书记、副县长坐镇工地指挥;全县各级干部轮流参加工地劳动;各机关、企业、厂矿、学校等各行各业抽调人员到工地服务……

来自东阳各地的上万名民工按军事化编制,以区建营、公社建连,实行大兵团作战,高峰时工地民工多达 26368人。所有民工自带锄头、扁担、畚箕、衣被,徒步几十里乃至上百里来到水库工地,搭草棚、睡地铺,“土法上马”修建水库。没有先进的设备,就靠肩挑背扛;没有充足的物资,就自制“土水泥”“土炸药”,凭着根治千百年水旱灾害的决心和勇气,艰苦奋斗,流血流汗。毫无疑问,横锦水库的建设过程是东阳治水史上最伟大的壮举,创造了我市水利史上的奇迹。

横锦水库建设分始建、保坝工程、泄洪闸工程、除险加固四个阶段,张尧榆参与了前两个阶段的设计与施工。1958年至1964年是枢纽工程建设时期。大坝采用粘土窄心墙砂壳坝,在当时的浙江尚属首次,没有成熟经验可借鉴。他带领技术人员反复勘测、试验,饿了啃一口玉米饼,困了就在草棚里眯一会儿,解决了坝基处理、材料配比等难题。1959年除夕,他独自在工地过年,守护着正在浇筑的涵洞;1961年,溢洪道边坡发生塌坡事故,他第一时间赶赴现场,制定加固方案,避免了更大损失。

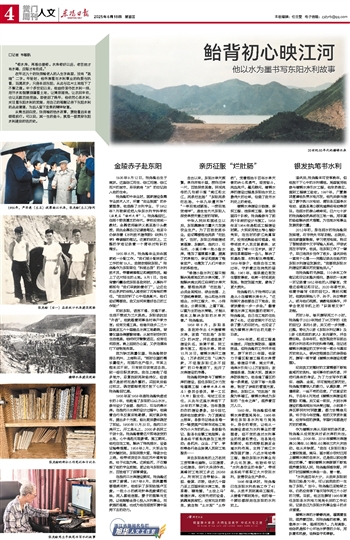

张尧榆的儿子张伟可以说是从小在横锦水库长大。“这张照片是他要自己下地走,我便扶着他一步一步走。”翻看着在水库工地拍摄的老照片,张尧榆说,自己在工地的住处换了4处,这些老照片不仅记录了妻儿的旧时光,也见证了他为横锦水库付出的无数个日夜。

1964年底,枢纽工程基本建成,开始发挥防洪、灌溉效益。但张尧榆的工作并未结束,接下来的21年里,他致力于灌区配套工程和水库管理。修建总干渠、南北干渠,将库水引向12.2万亩良田;改建溢洪道、加高大坝,提高水库防洪能力。他走遍了灌区的每一条渠道,记录下每一处隐患,制定了详细的管理方案。最终,东阳江从“烂肚肠”涅槃为幸福江,横锦水库成为东阳的“生命之库”,滋养着百万人口。

1983年,张尧榆担任横锦水库管理局局长,1986年调任东阳县水利电力局局长。身份的转变,让他从一线建设者成为水利事业的管理者,但不变的是对水利事业的热爱和责任。在县局任职期间,他的视野拓展至全域水利布局,主持了南江水库加固扩建、八达水电站等工程,推动东阳水利事业向多元化发展。他始终牢记“水利是农业的命脉”,带领全系统干部职工大兴农田水利,改善农业生产条件。

1996年退休时,张尧榆已在东阳水利战线工作了41年。从技术员到高级工程师,从普通干部到局长,他的每一个脚印都深刻在东阳的水利史上。

银发执笔书水利

退休后,张尧榆本可安享晚年,但他放不下心中的水利情结。局里留用他参与横锦水库引水工程,他欣然答应,直到工程竣工验收。1997年,广厦集团邀请他负责水电开发,他先后参与建设了景宁英川水电站、青田县五里亭水电站、遂昌县周公源流域梯级电站等项目。在丽水的崇山峻岭间,已六七十岁的张尧榆依然奔波在工地一线,用丰富的经验解决技术难题,为当地水电事业发展贡献力量。

2012年初,身在丽水的张尧榆突发脑梗,右手丧失书写功能。出院后,他在家康复锻炼,学习使用电脑,购买了智能语音中文手写输入系统,并尝试用左手写字。他说,在东阳工作了一辈子,早已将异乡当作了故乡。退休后他一直有个心愿——完整记录此生经历的东阳水利建设发展史,“我要把东阳水利建设的真实历史留给后人。”

在张尧榆的书房里,110余本工作笔记和日记本整齐排列,最早的一本第一页记录着1952年他的入团誓言。凭借这些笔记和日记,2020年春节后,他着手编写《我的回忆》。遇到问题时,他就拍照给儿子、孙子、孙女等家人,或与他们视频,请教电脑操作,并学会使用手机上的“识图转文字”功能。

历时3年,每天撰写两三个小时,张尧榆于2023年完成了96万字的《我的回忆》系列6册,后又进一步完善、归整,转化为3册《东阳水利记事》及1册《我和我的家人》系列著作,并自费印刷。去年年初,他发现我市目前出版的水利志和水利史料等书籍,在记述横锦水库建设的文字中有一部分与真实历史有出入,便决定根据自己的亲身经历,撰写一部专著《横锦水库建设和管理》。

纪实类文史题材的文章需要不断地查阅历史资料,询问事件的亲历者,并进行具体的考证。为了力求写作的真实、准确、全面,尽可能地还原历史,张尧榆凭着惊人的毅力,认真执着、严谨细致、一丝不苟的态度,广泛查证史料,于去年8月完成《横锦水库建设和管理》初稿。后又逐一核实,大到水库建设的整体规划与决策过程,小到某个库区移民村村民数量,都力求精准无误,终于在今年定稿。他的文字质朴直率,没有华丽的辞藻,字里行间都是对历史的敬畏。

作为横锦水库从无到有的亲历者,张尧榆从没有放弃对该水库的关注。1988年、2008年、2018年横锦水库建库30周年、50周年、60周年三次大庆活动,他从未缺席。“我在《东阳日报》上看到报道,南马、画水部分农村已用上横锦水库的自来水,这是我以前没想到过的事。”看到横锦水库源源不断地滋养着东阳人民,张尧榆深感欣慰,并时不时回横锦水库走一走、看一看。

“水利是百年大计,从我来东阳到现在已经是70年,可以说把我的一生给了东阳。”如今,张尧榆已至鲐背之年,仍然没有停下每天写作两三个小时的习惯。目前,他正在撰写1986年调任东阳县水利电力局局长后的工作纪实,记录自己为东阳水利事业奋斗的点点滴滴。

横锦水库的水静静流淌,灌溉着良田,滋养着百姓。而张尧榆的故事,就像库水一样,温润而持久。九旬高龄,他依然是那个心怀治水梦想的少年,用执着和热爱,诠释坚守和奉献。