北山薪火传理学 八华杏坛育英才

许谦先生师承金履祥,为朱熹四传弟子,与何基、王柏、金履祥并称“北山四先生”。在程朱理学遭遇元廷冷落的时代,他坚守书院讲学,回乡后在东阳八华书院开课,学者从之甚众。

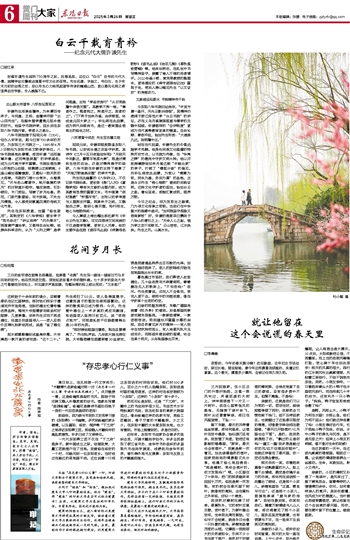

八华书院始建于延祐元年(1314),创办人许孚吉,距今已有700余年的历史,为东阳三大书院之一,1995年4月3日被列为东阳市级文物保护单位。八华书院虽地处僻壤,却因许谦“远而幽冀齐鲁、近而荆扬吴越”的讲学盛名,成为元代南方学术重镇。书院坐落在群山环抱的山岙里,背靠青山正面朝南,8座山峰如莲瓣簇拥,又酷似一把天然的太师椅。书院的门楼十分简朴,白墙黑瓦,“天与名山藏著作,地开幽境贮宗风”的对联直扑眼帘。墙皮剥落,石阶破旧,木门斑驳,写满了岁月沧桑。然而,门前竹影婆娑,花木扶疏,不失古风清雅,令人感受到氤氲四周的传统文化气息。

先生在东阳授道,注重“经世致用”,其制定的《八华学规》要求学子“观书毋泛”“讲议毋哗”“内外殚尽”,既强调严谨治学,又倡导自由论辩。他摒弃科举功利,认为“义利之辨”是学问根基,主张“学圣贤言行”“从日常践履中体悟天理”。其教学不拘一格,“惰者作之,锐者抑之,拘者开之,放者约之”。门下弟子如朱丹溪,由侠转医,终成金元四大家之一;许弘纲在此启蒙,成为明代兵部尚书,是这一教育理念培育出的经世之材。

八华遗著今犹在 先生苦志耀文明

延祐元年,许谦因眼疾隐退东阳八华书院,以安贫乐道之志坚守讲席。其诗作《三月十五日夜登迎华观》“月到天中花影正,露零平地草光寒”,既是对清贫生活的自洽,亦是对精神操守的砥砺。八华书院在许谦的主持下凝聚了“天地万物皆具实理”的学术气象。

先生在此编纂的《八华讲义》,不仅记录书院沿革,更收录《答门人问》《童稚学规》等有关文献的合理内核,成为其教育思想的重要文本。书中强调“因材施教”“穷理尽性”,主张以史学考据与义理探求并重,既承朱子之统,又融陆吕之学,做到心俱天理,知行相生,格心与格物相统一。

今人捧读上海古籍出版社新刊《许白云先生文集》,可见四卷诗文间流淌的不仅是理学智慧,更有士人风骨。他的主要作品包括《读四书丛说》《诗集传名物钞》《读书丛说》《治忽几微》《春秋温故管窥》等。他淡泊明志,在乱世中书写精神坚守,展露了诲人不倦的师者情怀。2022年崔小敬、黄灵庚教授的整理本,更将湮没的《绛守居园池记注》重现于世,使后人得以窥见先生“以文证史”的考据功力。

文脉绵延似薪火 书院精神传千秋

今东阳八华书院旧址尚存,“半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊”,其精神仍浸润于浙江师范大学“白云书院”的讲坛,亦在义乌丹溪陵园医道与儒学的交融中延续。许谦倡导的“会讲制度”更成为当代高等教育改革的镜鉴。自由论辩、兼容并包,恰如先生所言:“大逵虽九达,刚明履中正。”

站在当代回望,许谦先生的价值远超学术范畴。他身处民族文化碰撞的特殊历史节点,以书院为舟楫,在“华夷之辨”的激流中守护文明火种;他以开放胸襟接纳如朱丹溪这般“半路出家”的学子,打破了“儒医分途”的偏见。另许弘纲受此启蒙,为官以“清廉为核,民本为基,务实为真”的品格,正是白云先生“格心格物”道统的实践证明。这种文化守护者的担当,恰如白云之姿,看似至柔,却能汇聚成雨,滋养万物。

今日之纪念,非为发思古之幽情,乃为寻文化传承之密钥。当我们在中华复兴的浪潮中追问,“如何既坚守根脉又培育新枝”时,许谦的答案早已镌刻于八华山的青石之上:“天命人心之秘,惟为学之功不间断耳。”云山苍苍,江水泱泱。先生之风,山高水长。

□胡江荣

时值许谦先生诞辰750周年之际,抚卷追思,这位以“白云”自号的元代大儒,其精神如云霭般点缀着中华文化的苍穹。先生名谦,字益之,号白云,生于宋末元初的动荡之世,却以毕生心力构筑起理学传承的巍峨山峦,更以春风化雨之姿滋养后世学脉,令人感佩不已。