年

为

首

盘点东阳人的花样年俗

岁终之月被称为“腊”。古籍中记载:“腊者,接也,取新故交接。”市非遗保护专家库专家、南市街道安儒村村民蒋泰灯告诉记者,过去,到了腊月,东阳人便陆续进入“忙年”模式,杀猪宰禽、抲鱼捉虾、洒扫除尘、酿造春酒、裁制新衣……腊月因此也被称作“十二忙月”。

康熙《新修东阳县志》记载:“念(廿)日以后,择吉束竹枝于长竿,扫荡栋宇,谓之扫尘。”蒋泰灯说,旧时民间农家“扫尘”,不仅是字面意思,更是除“陈”迎新。人们担栏肥、清阴沟、排污淤、捅烟囱、清灰膛,仔细打扫家中里里外外每个角落,干干净净迎接新的一年。此时,各村会出现头缚破笤帚、手挥破扫帚的乞丐,他们挨家挨户唱驱秽祝愿之辞,跳洒扫掸拂之舞,俗称“扫尘梁”,各家各户会回赠他们糖糕等食物或红包。不仅如此,乞丐们还会借着人们腊月里驱瘟神、送灶神等时机前来卖艺,比如扮成钟馗,头戴灯笼壳糊的帽子,身穿大红袍,手执宝剑,带着“随从”,走街串巷奔走呼喊,为人们“抲年鬼”。康熙《新修东阳县志》对此也有记载:“乞儿于是日(廿五)前后涂墨画面,戴纱帽,持木剑,作钟馗状,沿门唱喝,以捉鬼为词。亦有簪花涂粉者,一唱一和,儿童见之,无不拍手大笑,要亦傩人逐疫之遗也。赵南武诗云‘四目相传百疫惊,而今纱帽踏街行。年年为报平安好,仗剑威凭黥面生’即是此意。”不过,随着人们生活条件的改善,这一景象早已不复见。

糖糕等食物,与年猪一样,是东阳人为过年准备的吃食之一。仅冻米糖,就有不少讲究,制作冻米糖的黏合剂——糖油,讲究用“冬水”,因此大家会在立春前“担冬水”;煎糖油时忌讳在场的人“多嘴”,切糖时则忌“风”。又比如,忌在庚、戌、辛日酿春酒,因为庚日意味着犯庚,容易酿不成酒;“戌”“水”音同,戌日酿酒可能会成水;“辛”字意近于“酸”,辛日酿酒味道容易发酸;操作时还忌说醋,否则酒会变成醋。

腊月廿五是东阳人的小年。《东阳风俗志》有载:“农历十二月廿五日,乡间谓之小年。旧俗富庶之家于此夜备福礼,祝福谢佛。福礼多用三牲:全猪、全鸡、全羊,全猪实仅取头尾及肠,全羊则取头尾及四腿。祭时鸣放鞭炮、爆竹。祭毕分享馂馀。”

新年到来之前,还有一个重要的仪式是祭灶神,又称“送灶神”。民以食为天,执掌灶火、管理饮食的灶神是民间信仰中最重要的神祇之一。清代的《敬灶全书》中称:“灶君受一家香火,保一家康泰,察一家善恶,奏一家功过。”也就是说,灶神平时负责监察人间善恶,腊月里上天做一年一度的述职报告。根据灶神的报告,良善之家,天会降之福寿;作恶之家,天将降之灾殃。于是,到了灶神上天这日,东阳老百姓会为其送行,用麻糍、麦芽糖等甜食给他甜甜嘴,祈求“上天言好事,下界保太平”。根据道光《东阳县志》中的记载可知,过去东阳人是在廿四日晚上用糖糕“祀灶”,后演变为在廿七、廿八日进行。待灶神履职完毕后,人们还要将他接回,日期并不固定,因人而异,仪式也比送时简单。

过年的氛围感,还少不了喜庆的中国红。新年到来之前,城乡各地都会挂上红灯笼、贴上红春联。融合了书法与诗歌艺术的春联,可以说是中国传统文化的活载体。在东阳,春联有对联、门角和横批之分。蒋泰灯介绍,门角为菱形,南乡人通常把门角称作“斗方”。据他回忆,以往,老百姓除了在家门口张贴春联外,还会在谷仓、牛棚、猪栏、鸡舍等各处贴上斗方,并题写诸如“五谷丰登”“六畜兴旺”“鸡鸭成群”等寓意吉祥的内容。不过,旧时若家中有人新亡,那么这家人会贴上绿春联,以表示对亡故者的悼念。若新春联刚贴上,而家中有人去世,则用白纸条盖上红春联,俗称素联。

腊月里的忙年,一直持续到年三十。康熙《新修东阳县志》中提到,人们在这一天会“贮水,取足新年数日之食”。待一切准备就绪,接下来的关键词便是谢年、团圆饭和守岁。

《东阳民俗》一书详尽记录了东阳人谢年的仪式:“小年以后,择定吉日吉时,行谢年之礼。但大多不择时日,定在三十夜。”谢年的标配供品有含着猪尾的猪头、鸡、鸭、鱼、糯米肠、豆腐、杨梅馃、糕点、水果等,搭配清水、糖茶或酒。摆放这些供品的八仙桌,桌面板缝需直向朝外。之后,人们燃烧稻草“浴火浴”,以示濯除污秽,接着焚香燃烛,虔诚致礼。家长还要念唱谢年歌:“千也谢,万也谢,千谢万谢三十夜。一年高一年,年年过好年……”最后恭送神灵。送罢,急收灯烛、供品,因为传说此夜祭拜者众多,神灵忙于应付,不便久留。

俗话说,三里不同乡,五里不同俗。谢年所用的具体供品、仪式时间等,东阳各地略有出入,但人们通过这套仪式感谢天地神灵照拂、祈求来年平安顺遂的心情是一样的。这一天,人们还会提着行灯,点上几炷香,朝着祖先墓地的方向,邀请他们“回家”团圆,享用美食。康熙《新修东阳县志》中记录的除夕流程与此相似:“设香案,具牲醴,供祖父遗像毕,合家属宴饮,谓之改岁酒。”

年夜饭,无疑是除夕夜的重头戏。荤的、素的、地上走的、水里游的……家中的掌厨人用早早备好的各式食材,精心烹煮出一道道拿手好菜。全家人围坐在一起,共享天伦之乐。正所谓,味不全不成席,人不齐不成宴。一年一度的团圆饭,享用的不仅是食物的丰盛,更是喜庆的氛围、相聚的温暖。

《东阳年俗》中说,当晚的众多佳肴中,鸡心会被留给家中的读书人吃,讨个“记性好”的口彩;年夜饭必须有剩余,寓意年年有余。吃过年夜饭后,孩子们会收到长辈用红纸包裹的钱,入睡前可以把红包放在枕下“压岁”。“岁”与“祟”谐音,压过邪祟,就可以平安一年。

道光《东阳县志》记录了这一晚人们围炉守岁的习俗:“燔柴于庭,燃纸炮,终夜围炉,集少长欢饮,名曰守岁。”旧时,人们还要行“封门”仪式,直至新年到来。

此夜,一些大村庄的公常“值年户”会在村里的厅堂挂好祖宗画像,摆好祭品,焚香接祖宗就位,伴奏铜锣铜鼓,直至天明。而北乡地区则有到祖先的墓地“点坟灯”的习俗,以示不忘祖先,与祖先同喜,亮亮堂堂过新年。

壹

贰

一入腊月始忙年

除夕守岁迎新春

□记者 任旦雯 实习生 郭仪

上月初,“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。东阳人庆祝新年的传统习俗,自然也包括在内。

俗话说,“过了腊八就是年”。若以腊月里的“忙年”为序幕,以除夕与正月初一为重头戏,直至正月十五闹元宵,过去东阳人辞旧迎新的仪式,通常要持续一个月之久。这其中,有全国通行的年俗,也有独具东阳特色的乡风;有已经消逝、仅留文字记载的古老仪式,也有延续至今、历久弥新的传统活动。正如康熙《新修东阳县志》所言:“百年之内有异尚,百里之内不同风。”乙巳蛇年春节将至,一起来看看从腊月到正月初七,东阳人都有哪些年俗讲究。

《东阳风俗志》记载,东阳人拜年从正月初二开始。虽有“有心拜年十五不晚”之说,但按照惯例,多数人会在“上八”日(正月初八)前完成拜年活动。

人们按辈论序,以小拜大。拜年的礼物要用粗纸包裹成梯形的“斤头”(即1斤装),外面绑上草丝。蒋泰灯告诉记者,斤头一般凑双,以往常见的斤头有白糖、红糖、糕点等,其中白糖斤头的外包装上要以红纸加以区别。腊月里,擅长包“斤头”的能手还会通过帮邻里包装礼物,挣一些额外的收入。

据《东阳民俗》记载,在南马一带,女婿拜岳家常用炒米粉;而在千祥等地,新嫁女儿第一年拜双亲,须用麦饼裹肉。当拜年的客人准备告辞时,主人家会向其赠送糖果,俗称“正月不空手”。

此外,有的父母会让家中体质较弱的孩子认村里的古樟树为娘,希望孩子能像樟树一样长命百岁。因此,每到新年,这些孩子会在父母的陪伴下,向“樟树娘”拜年。与此类似的,还有认“榧树娘”“岩头爷爷”等。

与现在的“打工人”一样,许多古人在正月初八这天迎来开工,标志着春节的庆祝活动暂告一段落。节日期间,人们休养疲惫的身心,感受亲情的温暖,通过各类庆祝活动,将不顺留存在旧日,把希望寄托于未来,以“加满油”的状态,迎接新一年的到来。

肆

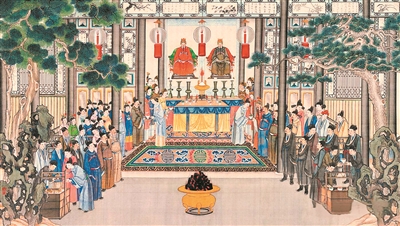

清代画家姚文瀚所绘的《岁朝欢庆图》

走亲访友贺新年

在古人的眼中,正月初一是“三元之日”,它同时代表了新的一年、新的一月、新的一日。“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。”王安石的《元日》描述的正是正月初一人们放“开门炮”的热闹景象。爆竹声后,碎红满地,寓意“满堂红”。当然,时至今日,考虑到燃放烟花爆竹会造成空气污染、噪声污染,带来人身伤害,存在火灾隐患,这一习俗已不被提倡。

过去,在东阳山区,有一种更有趣的开年方式——听鸟声卜吉凶。《东阳风俗志》中记载,正月初一的早晨,若人们听到的第一声鸟叫为“轧孔,轧孔”,则是大吉;若为“契恰契恰”,则次之;若为“罗罗……”,则为凶兆。

新年伊始,东阳人会吃一些有美好寓意的食物,比如用红薯粉、豆腐、肉末、荸荠等食材制作的“年羹”,代表“年年有耕”;面条、索粉和年糕也是人们的常选食物,寓意“长寿”“一年更比一年高”等。

许多拥有宗祠、厅堂的大型村庄,这一天会特别热闹。同姓同族的人们换上新衣后,便会前往宗祠、厅堂拜太公,这不仅是对祖先的追思,也是祈求祖先的庇佑。蒋泰灯所在的安儒村就是个大村,过去家族中有常祀田产,因此儿时的他到宗祠拜完太公后,会分得两个铜钱。其他民众则会在这一天前往祖先的墓地拜年。

因为古人对新年驱邪纳祥的重视,正月初一有不少忌讳,比如不能扫地,以免扫走运气;不能动刀剪、针线,以免冲掉新年的喜气;不能以生米为炊,怕家人因此“生分”;不能往外泼水、倒垃圾,以免因此破财;晚上要早睡,因为相传这一晚老鼠要嫁囡,不宜点灯打扰,以免招致鼠害……尽管这些禁忌并不科学,但腊月里忙活了许久的主妇,倒是可以趁此时好好休息一番。

叁

正月初一拜太公

清代画家孙温所绘《红楼梦》中的“宁国府除夕祭宗祠”场景