还是从古堰说起。

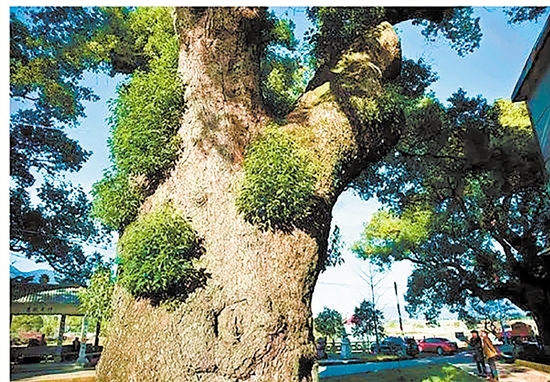

两棵老樟树是古渊头村最令人注目的存在,硕大有朋,遮天蔽日。

它们已经有1200年历史,被称为东阳“樟树王”。

樟树的历史可以追溯到唐朝,古堰的历史也可以追溯到唐朝。

古樟树所在地是一道5米高的防护堤坝,沿着堤坝可以直接走进附近农户家的二楼。

堤坝之北便是乌竹溪。从乌竹岭下东来的乌竹溪受北面磻坑水冲击,陡然南行,沿峋高尖来龙山直贯而下。倘若遇到雨季,溪水便迅猛如一条暴怒的蛟龙,咆哮着冲向堤坝。这时,高大魁梧的堤坝挺身而出,乌竹溪被强行扭转了流向,折向东去。

这惊心动魄的一幕,千百年来不知上演了多少回。

是谁修建了堤坝,锁住了蛟龙?

在那折向东流的乌竹溪上,还有一条堰,截住了水流。堰前有阀门引水入水甽,滋润村庄,灌溉田野。

又是谁修建了堰渠,惠泽下游百姓?

瀫溪李氏的宗谱记载了族人建坝修堰的奋斗故事。

1448年,李初带领族人在瀫溪(乌竹溪在古渊头段被称为瀫溪)南侧筑起了一条坚固的堤坝,将溪水拦在村外,排除了洪水的侵扰;1484年秋至1485年春,李初的儿子李密,带领族人在瀫溪底层夯实三合土,砌堰引水,挖开溪东的背高山与八十畈,筑就“瀫溪堰”。

然而,古渊头村乾隆年间李振玉撰写《瀫溪堰记》,称“族自文选公徙居此地,水名瀫溪,即有此堰”。则古堰建造的时间远在李氏卜宅之前。

民国《东阳县志稿》记载:“瀫溪陂,水入古堰,旧志三源甽注云‘《府志》:古堰长一里五步,即北流所至者是’。”

考诸县志,三源堰是宋代骆将军修建的。“相传宋骆将军开设,历代给示签,立甽长一名,甽夫一百余名。每岁夏至日合众祀甽,报赛骆将军与始事骆三保正。遗规约束,至今遵守。”

骆将军何许人也?考诸骆氏宗谱,有保正骆丰,字伯居,别号质庵。于“庆元乙卯,御赐保正,董筑古陵堰,蓄水灌田,今建庙世祀,相传为骆将军”。

骆丰性情豪迈,时水道多湮漉,不足备灌。他看见潴水(乌竹溪)、潦源(白溪)为势力之家占据,百姓无水灌溉,岁陷艰危,就说:“独饱众饥何足为大丈夫!”于是奏明朝廷,得到圣旨,敕为保正,管理修水道工程。

庆元元年(1195)九月初三,骆丰从白坦出发开始疏通沟渠,东到白鹿尖,计25里,南至圆桥塘5里,西距姑肥泽5里,北去5里至桓松,浚高引流40余里,在要衡之所便筑坝,“白坦东北曰古陵堰是也”。

“古陵堰”一词道破玄机。

古渊头村在白坦东北,并且在峋高尖上正好有一处人称“王坟”的春秋时期大型古陵墓,而今此古陵墓已为国家级重点文保单位。宗谱提及的桓松村在白溪江与乌竹溪之间,其灌溉的水正好出自乌竹溪古堰引流的水。

不过,东阳县志还记着一条:“胡总管庙在十三都观里。神逸其名,相传开古堰,有德于民,至今夏至日祀之。”

胡总管又是谁?

考胡氏宗谱,胡汉,字凌见,唐进士,后梁授殿前都大提点升总制镇边,为国捐躯。唐明宗追封天下都总管,敕赐谕祭神灵。梁龙德辛己(927),胡汉命家将朱崇和儿子胡默带领人员,在来龙山头外,担木塍,改河道,开古堰,引瀫水,将原来南下的乌竹溪河床改造成农田,自古甽告成,田不旱苦,惠及下游万亩农田。

古渊头村老人李忠勤提到在木塍北侧与后街南侧之间有一片水域,说是祖先为了防火而人工开挖出来的水塘,其实那是被废弃的一段古堰。这段古堰应该就是胡汉父子修建的。

至此,我们可以理清古堰修建的线索:五代后梁年间,有胡汉、胡默父子开始在来龙山南修建木塍,将南下的河道改向东流,然后在乌竹溪上开堰,引水灌溉下胡宅(光里湖)。南宋时有骆将军,则在来龙山东夯筑大坝,再次将溪流改道,修建古陵堰,引水灌溉到恒松田畈。明朝瀫溪李氏进驻后,李初、李密父子加固了堤坝和堰坝。都江堰是李冰父子修建的,同样,光里湖的胡汉父子最早修坝建堰,古渊头的李初父子重修古堰,其功也伟,难怪古堰被称为东阳的都江堰了。

在一次一次的治理中,乌竹溪不断被逼退,新的田地不断被开垦,灌溉也不断得到保障。

在没有机械,只靠手提肩挑、锄挖石夯的古代,一代代的仁人义士开山凿水,改天换地,“经营之功不可谓不伟矣”。为了纪念“瀫溪堰”这一不朽的水利工程,先人在村南木塍东头建了禹门阁,也称“亭阁”。

如今,胡总管的塑像仍立在光里湖村西古甽边。骆将军庙则在白坦和士林下等地,骆将军疏浚的渠道至今被称骆家甽。每到夏至,人们纷纷祭祀胡总管和骆将军,以表示对治水英雄的敬意。

古渊头村的古樟树