一、年少追梦,锋芒初现

徐更光,1932年11月生于东阳一户小职员家庭,家中子女众多,母亲早逝。徐更光的家庭虽然清贫,却很有书香气,父亲徐锡如为人热情、忠厚,在战乱的年代里也从未让徐更光中断学业。

徐更光在马宅永昌小学毕业后,报考了东阳中学(初中)并被录取。1946年转到浙江省义乌中国中学读初中。

上学期间,徐更光活泼、好动、兴趣广泛,什么东西都难不倒他。一次回到家中,徐更光放下书包吹起了竹笛,悠扬的笛声传得很远很远,优雅动听。大姐当时正在邻居家里与人说话,听到笛声后问:“这是谁吹的笛子这么好听?”回到家以后才发现是徐更光吹的,不禁惊诧万分,不知道弟弟何时学会的。徐更光咧嘴一笑:“这有什么难的,一学就会。”在学校里,打球、跳水、书法、漫画都是徐更光的强项,平时的学习成绩却时好时坏,不是很稳定。但每逢考试,只要徐更光一用功,成绩就上去了,再难的题都难不住他,考试成绩也还都不错。徐更光读初中时,有一次在上博物课,他边听讲边偷偷地给老师画肖像。这位老师很有学问,讲动物和植物都讲得特别好,同学们非常喜欢,很有风度也很有特色:额头上有深深的皱纹,尖尖的脸,戴着一副高度近视镜,眼睛也很小,长得就很“漫画”。徐更光根据老师的特点画完后非常满意,就给同学们看。同学们见到后非常兴奋,背着老师争相传看,没想到最后还是被老师发现了。老师拿过漫画上下看了起来。当时徐更光甭提多害怕了,生怕老师批评自己。可是老师看了半天以后笑着说:“画得太像了,太有意思了。”博物课老师最后非但没有批评徐更光,还让徐更光课后找他玩。后来这位博物老师经常和徐更光聊天,徐更光因此知道了不少功课以外的事情。这位老师非常欣赏徐更光的绘画水平,认为很有发展前途,让徐更光好好努力,将来推荐他上美院。徐更光对这位博物老师印象特别好,也特别愿意和他在一起,和这位老师的忘年交成了徐更光在中学时期一段特别美好的记忆。在这位老师的鼓励下,徐更光对绘画更加钟爱,我国早期漫画大师丰子恺的绘画作品经常是徐更光的临摹对象。有一次,学校举行绘画比赛,徐更光画了一幅漫画,画的是一架老水车,水车上有两个朴实的农民在奋力汲水,远处是一望无际的稻田。本来漫画是不适合描写这种恬静的田园风光的,但在徐更光笔下,两个活灵活现的农民形象跃然纸上,亲切、诙谐、朴实的韵味让人过目不忘。最后,这幅漫画获得了全校第一名,徐更光因此获得了一张光荣的奖状。他把画和奖状拿回了家,家里人既惊喜又高兴,没想到徐更光是这样全能全才,因此更支持他发展个人爱好。当然,徐更光最终没有选择成为画家这条路,如果真是上了美院,中国历史上没准儿多了一位优秀的画家,却少了一位爆炸学专家呢。

1948年2月,徐更光在浙江省义乌中国中学读高中。1949年新中国成立以后东阳中学成立了高中部,当年,为了生活上的便利,徐更光重新考回东阳中学继续上高中。回到熟悉的东阳中学,徐更光积极参加学校组织的各项活动,依然是个文体活跃分子。他画宣传画、出刊物、办壁报、宣传新时代新思想、帮助清算土地,还参加了业余小乐队,吹笛子、拉二胡,非常活跃。徐更光的各种特长在学校里得到了很大的发挥,他曾经用竹子自制笔筒,笔筒上还刻满了精美的梅花;他还制作了一把京胡送给学校的老师,令同学们惊诧不已。尤其是在绘画方面,徐更光更是大放光彩。为了表现新中国成立以后的和平生活,他临摹了毕加索的《和平鸽》,画板做得很大,放在校门口,得到老师和同学们的齐声赞誉,让更多的人认识了徐更光。他还积极参加校徽设计征集活动,设计的三角形校徽曾经是主要的备选方案,在学校公开悬挂过。这些美好的记忆都深深地印在徐更光的脑海中,多年以后,东阳中学邀请徐更光回母校作报告,他滔滔不绝地给同学们讲起了这些往事,格外兴奋和亲切。东阳中学的师生们也因为拥有这样一位优秀的校友而感到非常自豪。2010年9月,徐更光回东阳中学作报告,在给母校的留言簿上,亲笔题写了这样一句话:“同根同源情牵歌山画水,同心同德共建美丽东阳”。与母校师生共勉。

徐更光在东阳中学上了近两年学以后,于1951年转到金华中学继续读高中。

1951年10月,徐更光被南京大学和东北兵工专门学校同时录取,因立志参军,他选择到东北兵工专门学校学习化工专业。虽然由于政策调整,东北兵工专门学校的学生不再拥有军籍,但他的这个人生选择却让他成为了中国炸药领域的学术泰斗。1953年4月,东北兵工专门学校并入新中国第一所国防工业院校北京工业学院(北京理工大学前身),徐更光也成为北京工业学院化工系火工品及装药专业的学生。在北京工业学院求学期间,徐更光担任班长,不仅学习成绩优异,和同学之间的关系也十分和谐。1956年,徐更光因学习成绩优异留校担任教师,教授弹药学。在教学和科研的实践过程中,徐更光不断学习和探索,自学了很多引信学、炸药配方和爆炸等方面的知识,这为他今后的科研生涯奠定了良好的基础。

1958年,学校筹建西山化学试剂厂,在学校的安排下,徐更光担任厂长。在这期间,为了工业化批量生产间苯三酚这种珍贵的制图药剂,徐更光仔细研究生产过程,查阅了大量资料,不怕苦、不怕累,攻克了一个个难关,最终成功生产出了新的间苯三酚样品。在与进口的间苯三酚进行对比试验后,在各项指标上均不差,而且成本低廉,完全可以替代进口产品。这成为当时北京工业学院在科研生产方面最具代表性的贡献,在校内外得到一致赞誉。

1961年,徐更光重回学校任教,并在导师丁儆的指导和教诲下,从事着自己心爱的军工事业。作为学校爆炸学科的创始人,丁儆曾批评过徐更光很多次,但他始终明白导师批评的背后是一份坚定的支持。徐更光也不负期望,投身炸药合成、配方设计,工作上废寝忘食、勇于尝试,他的理论和实践能力都有了进一步的提高。“他是一个宽容的人,他指导我、栽培我、帮助我,我才能有今天的成就。”2010年,徐更光在接受记者采访时,充满深情地评价自己的导师。

二、军工大师,光芒毕露

1971年,已经是炸药专家的徐更光又参与了一项特殊的国防科研任务,那就是为破甲弹研制新弹药,这个任务被命名为“8701”。凭借着在炸药领域摸爬滚打十多年的丰富学识,两年后,徐更光摸索出用二硝基甲苯(DNT)代替原有“8321”中的4号药的方式,成功解决了炸药的热安定性问题,经过艰苦努力,“8701”高能炸药问世。从1975年开始,“8701”就替代“8321”,为一系列破甲武器提供了高水平的装药。1978年,这一成果获得全国科学大会奖,这是徐更光作为主要研制者获得的第一个国家级奖励。

“8701”研制成功之后,在国内大量生产,但徐更光发现,在生产过程中不同地区水质的酸碱性会细微地影响炸药中某种物质的安定性,说明“8701”尚有不足。虽然,已经获得了国家奖励,但徐更光对待科研精益求精,没有停下改进的步伐。通过长时间的摸索,他创造性地为炸药引入了一个缓冲系统,用来自动吸收炸药中析出的酸和碱,从而保证了炸药的长期稳定性。这项研究成果在炸药界引发轰动,徐更光成功地解决了保证炸药长期储存的安定性的世界性难题。“8701”因此一跃成为具有国际先进水平的高能炸药,被装备在我国多种型号的武器上,直到如今。

徐更光在炸药研发领域最令人广为传颂的是成功研制了“8701”炸药,然而对他自己来说,津津乐道的却是另一项充满传奇的贡献。1962年,徐更光参加了“032工程”科研组,这也是他首次参加国家和国防重大科研项目研究,主要任务是研制新型高能炸药,满足核武器研制需要。当时,很多单位都参加了此项工作,北京工业学院将这项工作命名为“032工程”。

在丁儆先生的指导下,徐更光开始了炸药配方的研制工作。为了得到更好的配方,他一日三餐甚至连睡觉都在实验室,反复进行试验,认真思考和钻研难点。经过近三年的艰苦努力,以徐更光为主的团队发明了全新的炸药配方,高能塑性炸药(HBJ和HJJ)问世,并且创新选用玻坲胶这种添加剂,解决了一系列难题。然而,这一研究成果最初并没有被核武器研制工程采纳,而是采用了另一家单位研制的高能炸药。所采用的炸药在使用中,药柱总出现裂纹,成型性不好,最终采用了徐更光用玻坲胶作为添加剂的办法,解决了难题,保障了我国新一代核武器研制取得成功。不过,由于核武器研制的高度保密性,徐更光得知这一消息已是30年后。听说这一消息的时候,他十分吃惊、高兴:“要是早采用HBJ和HJJ,效果会更好。但不管怎么说,我的东西国家还是用上了,我很高兴,真的很高兴。”

半个多世纪的潜心钻研,50多年的持续探索,徐更光取得了众多令人瞩目的科研成果,成为爆炸科学领域的一代大师。之后,徐更光又先后研制了“8429”射孔弹和602特种混合炸药。

1992年,花甲之年的徐更光再一次在炸药研究领域留下了浓墨重彩的一笔。20世纪80年代末期,我国在国防现代化建设方面不断进步,力图缩短我国在军事装备上与世界先进水平的差距,其中为了提高中低空反导防空水平,我国从瑞士引进高炮系统,然而弹药技术却无法获得转让,当时国家没有与之配套的产品,只能根据双三五系统进行反设计,满足系统使用要求。在这种情况下,徐更光再次迎难而上,接下了这一新型炸药的研制工作。经过一番艰苦的研究,“海萨尔PW30”成功问世,不仅比国外的产品性能更好,还较好地满足了双三五系统要求。1992年,由于“海萨尔PW30”在国防领域里的突出贡献,北京理工大学集体获得国家科技进步一等奖,徐更光个人也获得国家科技进步一等奖。

为进一步扩大海萨尔产品的应用,提升我国武器装备性能,满足国防建设需求,徐更光在推进该产品工艺研究过程中,想到了科研体系比较完善、科研人员素质比较高的庆阳化工。由此,从2001年起,徐更光与庆阳化工深度合作,将研究成果在庆阳化工进行中试放大工艺试验。根据试验需要,庆阳化工建设了试制生产线,在人员配备、试制管理、工艺控制等方面做了大量工作,在试制的每个关键节点,徐更光不顾年已七旬,亲临一线,了解掌握相关数据,不断优化生产工艺,攻克了一个个难题,其严谨的科研态度、平易近人的工作作风感染着每一个人。参与试制的科研人员都深深被他感染,以精益求精的态度对待试制工作,全力配合徐更光做好每个环节,使试制项目达到了预期目标。该产品在相对密度、爆热、爆压、冲量等性能方面均高于国外同类产品10%以上。不仅如此,该产品还具有撞击感度低、成型性能好、使用安全性高等特点。产品的试制成功,对我国的国防建设具有极其重要的意义,其研制条件保障项目及工业化生产建设均被列入“高新技术工程”。在此基础上,2004年,庆阳化工投资建设该产品生产线,参与建设的单位以大局为重,密切配合,为工程项目早日建成投产创造了有利条件。项目于2005年通过国防科工委组织的验收,2007年12月通过陆装产品定型。利用该生产线,在徐更光等北京理工大学专家的指导下,庆阳化工成功开发出JHL一系列新产品,并通过评审,形成制式产品,装备部队。

1994年,徐更光当选中国工程院首批院士。当选院士后的徐更光,研究脚步从未停止,他把大部分精力放在改性B炸药配方及装药工艺的研究上,不仅巧妙地解决了B炸药悬浮液的不可逆增稠这一世界性难题,又发明了低比压顺序凝固装药技术及装药质量的无损检测技术等关键技术,使我国在这一领域达到了世界先进水平。同时,由于改性B炸药以及相关技术的研制成功,使我国大口径榴弹的威力提高了30%以上。

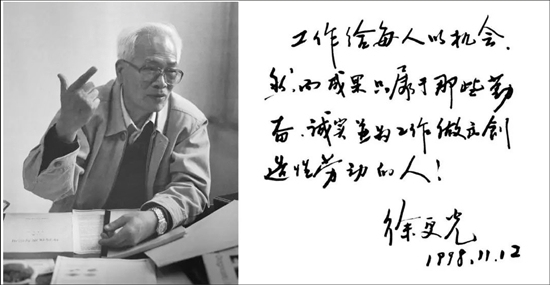

70岁以后,徐更光又继续投入到125破甲弹、水中破障技术、水中兵器、炸药探测技术等科研项目中。“工作给每人以机会,然而,成果只属于那些勤奋、诚实、为工作做出创造性劳动的人。”徐更光说。

除了不断产出高水平的研究成果,作为炸药泰斗的徐更光更具有一份人文情怀。这里,值得一提的就是徐更光开展的改性TNT技术研究。TNT炸药是我国产量最多,也是污染最多、给工人带来损害最多的一类炸药。徐更光一直非常关注环保问题,很早就意识到火化工的发展和环境保护必须兼顾。在繁重的科研工作之余,他坚持以人为本,心里始终装着企业、想着职工,关注一线职工的健康和安全。于是从1976年起,开始着手研究解决TNT生产及装药工艺的问题,并为此坚持了27年。

TNT是一种众所周知的炸药,在军工和民用领域都发挥了重要作用。TNT在生产和装药过程中存在生产安全和职业病危害两方面问题,而且废水处理难度大、成本高。徐更光在与一线装药工人接触的过程中,亲眼看到工人们所受到的伤害,有的因为污染严重的装药工作患上严重的TNT肝炎。为解决这些难题,他投入精力开展TNT生产新工艺研究长达27年。针对TNT生产实际,早在1976年,徐更光就系统全面地进行改性TNT的研究及配方试验。改性TNT研究是一项军民兼容技术,是当时弹药生产安全技术改造、提高产品质量、降低TNT生产废水污染、装药职业病危害严重等重大问题的关键技术,该项技术的实用化和推广应用具有重大的军事、社会和经济等综合效益。历经几十年的研究,徐更光提出了改性TNT工艺的配方,并在生产线上进行了生产制备,取得令人鼓舞的结果,该项技术有效提高了产品得率,显著降低了一线职工患职业病风险。不仅可以应用在军品方面,还可以应用到民爆行业。徐更光多年的愿望终于实现了。

在这期间,没有人给他下过任务,更没有人为他专门立项,甚至没有科研经费支持,他凭着自己做人的原则,凭着自己的良心和职业道德,默默地进行着研究工作。最终,徐更光的改性TNT研究取得成功,在几乎不增加成本的情况下,大量减少了工业废水的产生,大量降低了生产中产生的有毒蒸汽和粉尘的浓度。虽然,这些改进世人知之甚少,但对TNT生产来讲就是一场革命。徐更光彻底解决了TNT生产及装药工艺的问题。

在60多年的岁月里,徐更光一心投身于国防科技事业,成功研发新型混合炸药十余种,为中国炸药事业作出了突出贡献。多年来为了掌握第一手资料,他走工厂、下基层,在做科研的同时也始终关心着一线工人的健康与安全,即使是在重病的晚年,徐更光始终惦念着行业发展和军工事业,他整理了许多资料,想把自己的经验传给后人,更是一有精神就和学生讨论科研问题。在生命的弥留之际,徐更光仍诉说着他的爆炸理论与未来的希望。

徐更光的研究分别应用于压制武器、特种兵器等40多种弹药。凭着对科学的无限热爱和对祖国的一片赤诚,徐更光献身科研与国防教学五十载,坚守初心,不忘使命。50多年来,他与时代同行,呕心沥血,艰苦耕耘,青丝变白发,诺言变现实。他的爱国情、报国梦,奉献终身的精神,鼓舞和激励着全体科研人员肩负起时代赋予的重担,矢志不渝地探索创新,履行服务国防核心使命,奋斗在强军有我的征程中,努力为我国的国防事业做出更大的贡献。

2015年1月,徐更光先生因病与世长辞,享年83岁。

2015年1月11日上午,北京理工大学师生及社会各界人士共300多人聚集在北京八宝山革命公墓大礼堂。告别大厅外悬挂着这样的一副挽联:

国防功勋,科研楷模,师生齐悲失泰斗;

军工重臣,业界领袖,众人痛惜折栋梁!

这是对徐更光先生最深的悼念和最崇高的评价。

徐更光(1932-2015),东阳市吴宁街道人,1945年入东阳中学读初中,1949年8月至1951年,在东阳中学读高中,是中国著名爆炸理论与炸药应用技术专家,中国工程院首批院士,北京理工大学一级教授、博士生导师。曾任国务院学位委员会第三届、第四届兵器科学与技术学科评议组召集人,中国兵工学会理事,中国材料研究学会副理事长,爆炸科学与技术国家重点实验室学术委员会主任,北京理工大学学术委员会副主任委员,北京理工大学力学工程系主任等。先后发明了“8701”“海萨尔”、改性B炸药等十余种新型混合炸药,研究成果荣获1978年全国科学大会奖,先后获得国家科学技术进步奖一等奖等国家级奖励4项、部委级科技成果奖10余项,培养博士、硕士研究生50余名,为推动我国国防科技事业发展做出了重大贡献。